О разнообразии Адамов

Верующему человеку совершенно непонятно, как могут хлеб и вино стать Телом и Кровью. Вера тут заменяет понимание. Некогда понимать, да и к чему?

А любящий человек понимает, как двое становятся одним существом? Да ни Боже ж мой! Если понимает, гнать его в шею из дому, пока к нему не вернётся непонимание.

В конце концов — точнее, в начале начал — разве мы понимаем, как обезьяна становится человеком? Пока наука только преуспела в объяснении, что никакого недостающего звена между обезьяном и человекой нет, потому что человека это просто обезьян с завышенной самооценкой и гипертрофированной способностью к саморазрушению и разрушению.

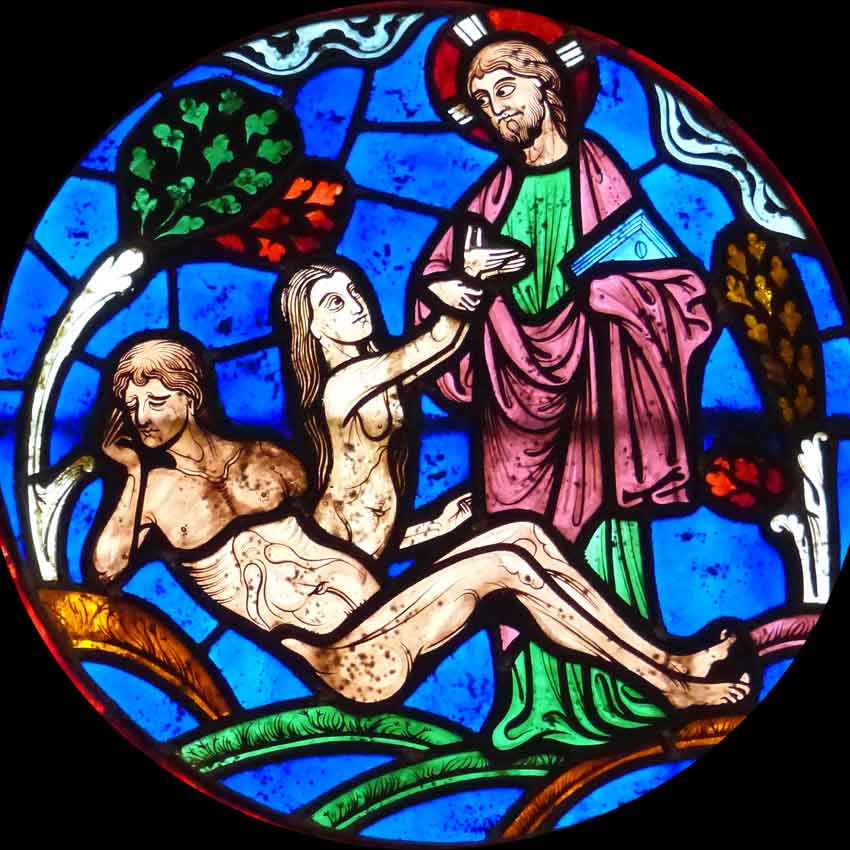

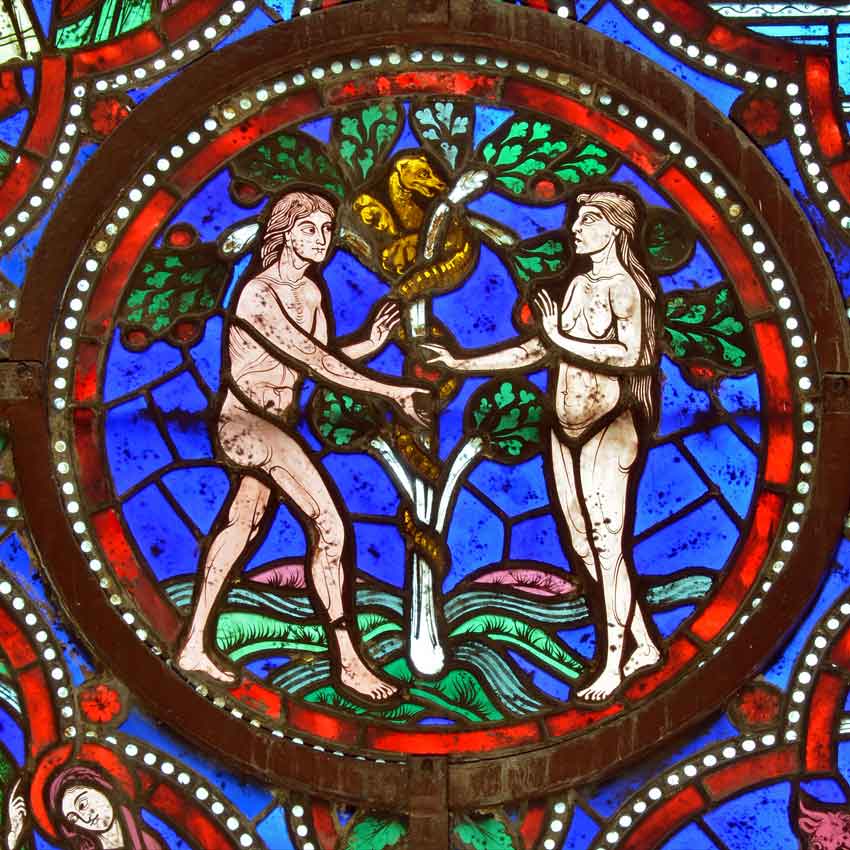

Поделиться Своей жизнью с хлебом и вином — такой же бред и невозможность как поделиться с рыжей глиной Своим образом и подобием. «Рыжая глина» или что-то в этом духе — это и есть человек без образа и подобия Божьего, это и означает «адам». Как если бы на русском «человек» звучало как «рыжик» или «суглинок», не хронологическое определение, а геологическое.

Человек ищет бессмертия? Не ищет, да и не нужно. Зачем? Мы и с этой-то жизнью не знаем, что делать, и тратим её, чтобы затруднять, портить, а то и просто прекращать жизнь окружающих. Человеку бы себя найти. Ведь мне нужна бессмертная жизнь не чья-нибудь, а своя, моя. Как я отличу своё бессмертие от чужого? Причащение, преображение, обожение, — это всё очень мило, но это буду я? А сейчас я — это кто?

Именно об этом все портреты и автопортреты. Впрочем, у человека всё — автопортрет, даже если это фотография Млечного пути. Но некоторые автопортреты автопортретнее других. Пол имеет значение. Я мужчина, а Млечный путь, кажется, скорее, Млечная дорога. И я не дорога, я тот, кто идёт по дороге. Путь — символ жизни. И вот тут оказывается, что путь путём, а всё-таки я прежде всего неподвижен. Кино это замечательно, на ходу легче думается и молится, но кино состоит из кадров, не наоборот, и качество кино проверяется тем, показано ли движение неподвижного человека. Человек не бывает неподвижным никогда, и нужно остановиться, чтобы это понять. Собственно, «адама» — суглинок — становится Адамом именно потому, что Дух Божий в глине придаёт глине движение, не всегда внешнее, но внутреннее — всегда. А если нет этого внутреннего движения, то и человека нет, сколько бы внешне ни бегал.

Ровно то же самое с «это есть Мое Тело и Моя Кровь». Это — не узелок на память, это еда на съедение. Ешьте, пейте. Не фотография, а кинофильм.

Вот почему человеку — во всяком случае, большинству, нормальным людям — очень нелегко рассматривать свои фотографии, слушать свой голос. Это не потому, что развеиваются какие-то наши иллюзорные представления о себе, наоборот — подтверждаются худшие опасения. Меня нет. Есть вот это. Но я — не это.

Напротив, человек с жадным восторгом обнаруживает себя в произведении искусства. Художник не описывает мир, конечно, художник даже не сообщает ничего. Искусство творит, описывает искусствоведение. Художник творит нечто новое из старого. Это новое всегда подобно человеку — творец вдыхает в новое собственный образ и подобие, и, глядя на это, я могу понять, чему и кому я образ и подобие, а где я это просто я, я как я. Другой — точнее, творческий акт другого — оказывается точкой отсчёта намного более надёжной, чем я. А кому-то мой акт, глядишь, пригодится. Главное — условность. Самое сатанинское — сравнивать себя с реальным другим человеком. Сатанинское, конечно — сравнивать себя с Богом, но это сатана трезвое существо, сравнивает себя с Богом, а человек просто считает себя богом, а остальных сравнивает с собой. Человек в принципе уникален — то есть, ни один человек не может быть сравним ни с кем и ни с чем. Искусство обходит эту невозможность сравнения через творческое усилие, через игру, предлагая для сравнения не человека, а — образ человека, причём образ, не поселенный в обезьяну, а выдутый в воздух.

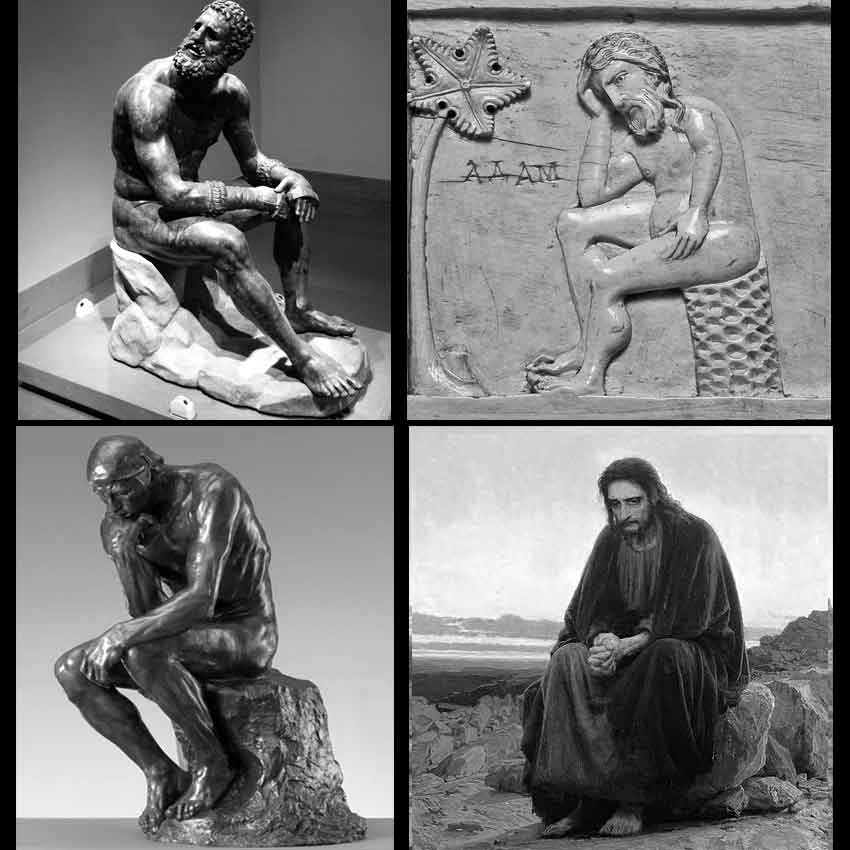

Простейшая иллюстрация — мужчина в задумчивой позе. Адам византийский оказывается созвучен не Второму Адаму — Христу Крамского — а Мыслителю Родена. Христос же Крамского — вариация на античного Отдыхающего Борца. Положение рук — решающее. Я могу смотреть вверх, могу смотреть вниз, но руки — в «позе кучера», я расслаблен. Это после боя или перед боем? С равнодушием к исходу или с уверенностью к исходу? В любом случае, это именно отдых в пути. А опершись головой на руку — это труд, пусть и на привале.

В этом смысле Христос Крамского — совсем не Христос, а так... мечта быть Христом. Ладони разжаты, вот что плохо... Как у борца... Значит, могут и сжаться, и ударить... Очень революционный Христос, сейчас вот отдохнёт, наденет белый венчик из роз и вперёд... А вот византийский Адам и Мыслитель никого не ударят, потому что они кулаку нашли единственно верное применение — подставка для размышления. Вот их тело — моё, а тело того Христа — не моё. Да этот Христос и не скажет «Берите!» И про хлеб с вином не придумает. Он слишком погрузился в себя.

И это ещё отнюдь не главный образ, который я себе предъявляю. Пожалуй, главный — «Адам, а где жена твоя Ева?» Ах, меня изгнали из Рая! Ах, я обдумываю сложную проблему! А Ева тем временем вкалывает, ей не до позиций. Конечно, Ханны Арендт, Симоны Вайль и Анны Франк никто не отменял (хотя что значит «не отменял» — Франк именно что «отменили»), но и принять их по-настоящему ещё не приняли. В общем, в поисках себя самое опасное — найти себя и успокоиться, то есть, стать законченным эгоистом. Себя видеть, а других разглядывать. Что, собственно, и есть грехопадение.