«Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их» (Ио 17:20).

Вера в Бога смущает больше всего тем, что она включает в себя веру в человека. Не веру в возможности, а веру в сказанное другим человеком.

Идея боговдохновенности Библии на девять десятых есть бегство от этой веры в человека. Человек — всего лишь труба, через которой в бассейн меня льётся Бог. А если не труба, тогда дело плохо и, скорее всего, Бога нет либо Он идиот. Если евангелист Иоанн сам сочинил, используя какие-то материалы — сборники афоризмов, евангелие Марка, какие-то воспоминания, проповеди — то это враньё, не заслуживающее внимания.

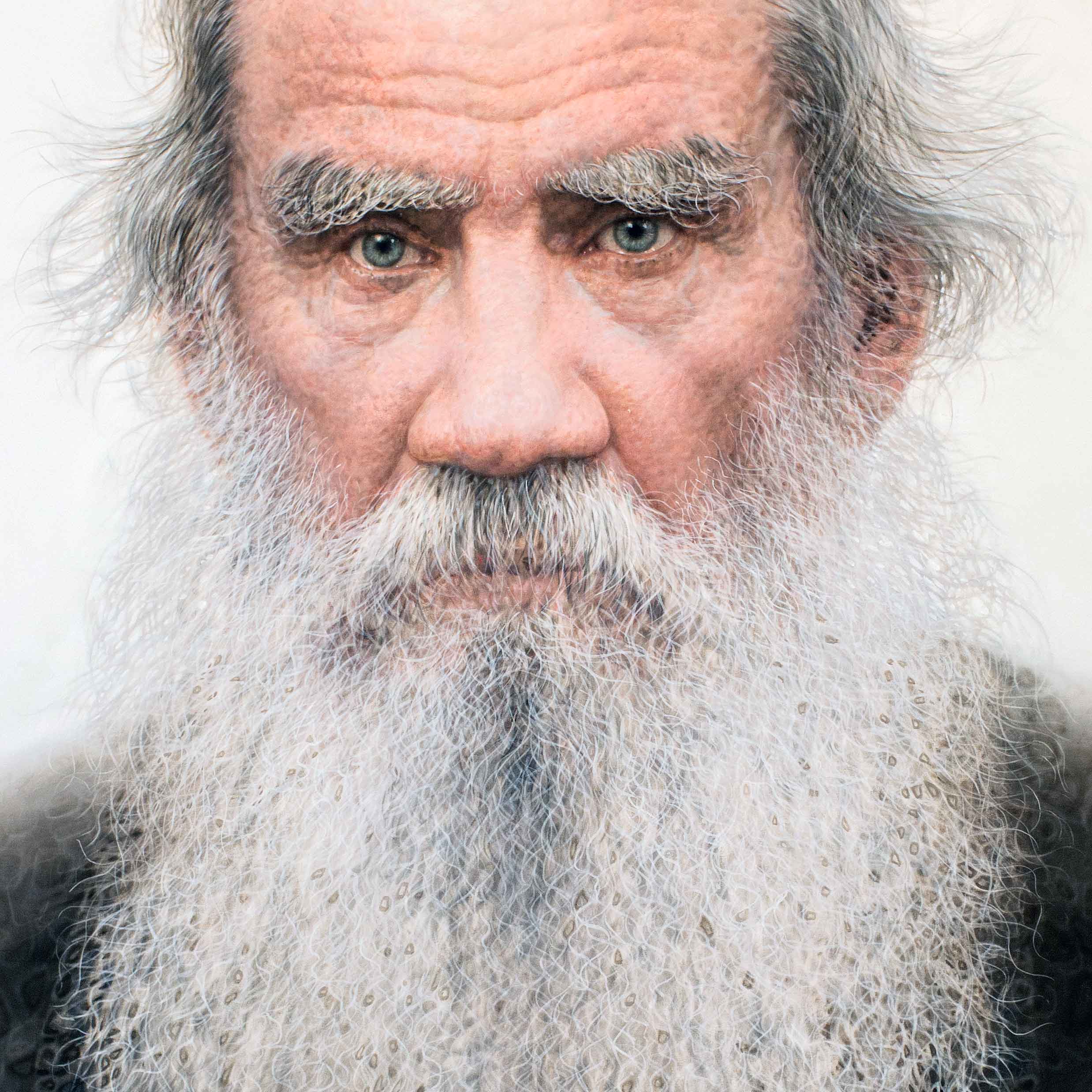

Это самоубийственная логика. Значит, я сам важен лишь настолько, насколько я растворён в Боге? Именно это почуял Толстой в церковности и ужаснулся. Правильно ужаснулся. Толстой боялся не Бога грозы и бури — с таким богом поручик артиллерии отлично бы договорился, сам богвойны. Толстой боялся Бога безликих функционеров, которые думали, что стать функцией Бога — вот спасение от вторичности, от быть функцией зла. А спасение в том, чтобы перестать быть функцией.

Что такое функция, Толстой отлично знал — он же был поручик артиллерии, он в математике разбирался лучше всех русских классиков вместе взятых. Вечно Толстого недооценивают, а он скромнее даже Чехова.

«Образ и подобие» — не функция, а пункция. Бог из Себя Самого берёт керн, пробу и отправляет в бесконечное и абсолютно самостоятельное путешествие. Вы (мы) — боги. Неверию хочется машину времени, чтобы смотать на Тайную вечерю и проверить, всё ли точно записано, а вере хочется жизнь вечности, чтобы сказать, выкрикнуть всё то, что евангелисты не сказали, не выкрикнули и что медленно зреет и клубится в душе. Зреет и клубится посреди вонищи и трындежа, которые обычно и выкрикиваю, вышёптываю, выговариваю. Говорю не своё, не ставшее своим, не проросшее мной, а потом удивляюсь, почему мне не верят — вроде бы всё дословно как в Библии, так почему ж я сам себе не верю. Да потому и не верю, что в начале было и есть слово, а не дословность. Слово исключает дословность? Да ничуть. Колос не исключает зерна, Чехов не исключает Толстого.

Только не надо спешить считать себя колосом, а то выйдет колосс надувной прорезиненный первой категории. Вон, Толстой — он стал Толстым вполне только тогда, когда вышел из безопасности, упал и умер. Романы Толстого, который бы умер как патриарх, благословляя потомство овцами, верблюдами, авторскими правами и гонорарами, никого бы не интересовали. Евангелие становится интересно только, когда Дух Святой открывает Евангелие не как спущенную с высот абсолютность, а как выкрикнутое из глубины Марка, Матфея, Луки, Иоанна жизнь.